- 京都の産婦人科なら身原病院

- 婦人科

- 人工妊娠中絶

人工妊娠中絶

人工妊娠中絶

「妊娠反応が出てどうしよう…」「誰にも相談できない…」とお悩みではありませんか?

身原病院では、患者さまの不安に寄り添いながら、妊娠について、人工妊娠中絶について、相談に応じております。

もし人工妊娠中絶を考えている場合、人工妊娠中絶には実施時期があったり、人工妊娠中絶の方法もいくつかあるので、こちらでご確認いただければ幸いです。

また2025年4月から、初期中絶においても給付金の支給がなされるようになりました。「人工妊娠中絶とは?」の中で給付金についてもご説明しておりますので、ご確認頂ければ幸いです。

因みに身原病院の人工妊娠中絶は、母体保護法指定医が担当し、プライバシーを守る環境で患者様一人ひとりに合わせたアフターケアを行っています。

おひとりで悩まず、まずはお気軽にご相談ください。

人工妊娠中絶とは?

ここでは、人工妊娠中絶とは?、手術の条件、治療方法等の人工妊娠中絶の全般的なご紹介をさせていただきます。

人工妊娠中絶とは

人工妊娠中絶は、「妊娠中絶」や単に「中絶」と表記されることがありますが、どれも同じ意味になります。

人工妊娠中絶とは、胎児が母体外で生きていくことができない時期(21週6日まで)に、人工的な方法で流産させることをいいます。

日本では母体保護法という法律により、人工妊娠中絶を受けるための条件が決められています。

そのため人工妊娠中絶の手術・処置はどこでもできるわけではなく、都道府県の指定する母体保護法指定医が、母体保護法に基づいて安全かつ適切に行われます。

母体保護法では、初期中絶は11週6日まで、妊娠中期の中期中絶は21週6日までと定められております。

ですので、妊娠12週0日となった時点で人工妊娠中絶をする場合は、中期中絶となります。また初期中絶で人工妊娠中絶をする場合は、11週6日までに中絶を行う必要があります。

このように、人工妊娠中絶は手術・処置が受けられる条件や、妊娠時期により方法が異なります。こちらでは、中絶手術の条件や妊娠週数に応じた方法を詳しくご紹介します。

母体保護法の詳細はこちらからご確認ください。

人工妊娠中絶の条件

人工妊娠中絶は、母体保護法により下記条件を満たした場合のみ受けられます。

妊娠週数の制限 | 人工妊娠中絶が可能期間は、妊娠21週6日までです。 22週以降は法的にも実施が認められておりません。 |

週数による違い | 初期中絶:妊娠11週6日まで 中期中絶:妊娠12週0日~21週6日まで |

健康上の理由 | 母体の健康を守るための正当な理由が必要。 母体の身体的・精神的健康を守る目的が明確である場合。 |

同意書の提出 | 本人の同意が必須 配偶者又はパートナーの同意も必要(例外あり) ※未成年の場合は保護者の同意も必要な場合もあります。 |

人工妊娠中絶を考えている場合は、まずは専門の医療機関や母体保護法指定医に相談しましょう。

特に「同意書の提出」も必要になりますので、早めにどうしたらよいのか等医療機関に相談いただければ幸いです。

人工妊娠中絶の方法

人工妊娠中絶の方法は大きく分けて2つあり、初期中絶と中期中絶があります。

初期中絶は、胎嚢(たいのう)確認から11週6日までに行う人工妊娠中絶で、器具や投薬にて人工妊娠中絶を行う方法です。現在は、メフィーゴパック(経口中絶薬)、吸引法(MVA法・EVA法)、ソウハ法と3つの方法があります。

中でもメフィーゴパックは、近年承認された器具を使用しないで投薬のみで行う人工妊娠中絶で、麻酔や手術の合併症(薬剤アレルギー、感染、子宮穿孔など)の心配が少ないためより安全な中絶方法となります。

中期中絶は、初期中絶期間外かつ人工妊娠中絶を行える期間に行う中絶です。

方法は1つのみで、実際に出産を行うことで胎児を排出します。

出産を行うため、入院も必要となる人工妊娠中絶方法になります。

◆用語解説

・胎嚢(たいのう)

胎嚢とは、子宮内膜に受精卵が着床すると形成される赤ちゃんを包む袋状の組織です。

<人工妊娠中絶の種類>

時期 | 名称 | 方法 | 適用時期 | |

投薬 | 妊娠を確認してから 妊娠9週0日まで | |||

吸引法 | (EVA法) | 手術 | 妊娠6週頃〜11週6日まで | |

(MVA法) | 手術 | 妊娠6週頃〜11週6日まで | ||

手術 | 妊娠6週頃〜11週6日まで | |||

分娩 | 妊娠12週0日〜21週6日まで | |||

給付金について

子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設されて、2025年4月から人工妊娠中絶をする方でも「医師による胎児心拍の確認」ができた方には「妊婦支援給付金」が支給されます。

各自治体によってルールが異なるかもしれませんが、京都市においては以下となっております。

制度内容は変更となる場合がありますので、最新情報は京都市の公式サイト又は京都市にご確認ください。

因みにそれ以前の「出産・子育て応援給付金 」における 人工妊娠中絶の取扱については、支給対象外となっておりますので、あくまで2025年4月1日以降での人工妊娠中絶の方が対象となります。

対象となる方

以下のいずれにも該当する方が対象です。

- 令和7年4月1日以降日本に住民票があり、かつ、妊婦であること

- 申請日時点で京都市内に住民票があること

- 人工妊娠中絶の前に胎児心拍を確認していた事実及び妊娠していた胎児の数を証明する診断書の提出が必要

支給額・申請方法

| 妊娠届出時 | こんにちは赤ちゃん事業時 |

支給額 | 妊婦1人当たり5万円 | 胎児1人当たり5万円 |

申請方法 | 電子申請 | |

申請期限 | 妊娠が確定した日から 2年を経過する日まで | 人工妊娠中絶した日から 2年を経過する日まで |

支給時期 | 申請から1~2か月後に支給します。 | |

◆問い合わせ先

京都市の「妊婦等支援事業について」は、以下をご確認下さい。

また直接お問い合わせされる場合の連絡先は、以下となります。

初期中絶(6〜11週)

妊娠初期の人工妊娠中絶には、「手術」と「投薬」による2種類の方法があります。

これまでの人工妊娠中絶は「手術」しか認められていなかったのですが、2023年に厚生労働省に承認されて、「投薬」による人工妊娠中絶方法が開始されました。

身原病院では、投薬による治療(メフィーゴパック)と手術による治療(電動吸引法:EVA法)の人工妊娠中絶を行っております。

身原病院での人工妊娠中絶の特徴

患者様の身体的・精神的負担を最小限に抑えた人工妊娠中絶手術として、メフィーゴパック、電動吸引法(EVA法)による中絶に対応しております。

①メフィーゴパック(経口中絶薬)による中絶

妊娠9週0日までの妊娠初期の場合、メフィーゴパックでの中絶も選択可能になります。

メフィーゴパックは手術が不要のため子宮内処置をせず、薬を飲むことで数日かけて自宅で胎嚢(たいのう)と胎芽(たいが)を排出する方法です。

薬の服用後は出血と下腹部痛のような痛みがありますが、体への負担が少なく、安全性も高いとされており、妊娠9週0日までの患者さまにおすすめです。

◆用語解説

・胎芽(たいが)

胎芽とは、妊娠8週頃までの胎嚢のなかにいる赤ちゃんのことを言います。妊娠9週以降は、胎児と呼ばれるようになります。

②日帰り手術

妊娠初期の場合、メフィーゴパック以外の中絶希望の場合は電動吸引法(EVA法)による日帰り手術にも対応しております。

③無痛中絶の導入

中絶手術の場合は、痛みが出ないように原則静脈麻酔と笑気麻酔(しょうきますい)によって手術を行っています。

※笑気麻酔(笑気吸入鎮静法)とは、笑気ガス(亜酸化窒素:N2O)と酸素を混ぜた気体を鼻から吸入する麻酔で、鎮静作用に加えて鎮痛作用のある麻酔です。

④母体への負担を考慮した処置

将来の妊娠を妨げないよう、子宮内膜を傷つけない配慮を行い、安全で信頼性の高い手術を行っています。

身原病院では、将来的に妊娠を望んだときに、再度妊娠ができるよう母体も大切にする中絶手術が特徴です。

初期中絶の時期

妊娠初期の中絶は方法によって可能時期が異なります。

- ●メフィーゴパック(経口中絶薬)

妊娠を確認してから妊娠9週0日まで

- ●手術

妊娠6週〜11週6日まで

その中でも中絶手術に最も適している時期は妊娠6週〜9週目で、薬での中絶も選択でき、母体へのリスクを最小限にできる時期です。

この時期を推奨する理由

- 妊娠6週以前:子宮口が開きにくく、手術が難しいため、母体への負担が大きくなります。

- 妊娠6週〜9週目:胎児がまだ小さいため、手術が比較的簡単で、合併症のリスクも低くなります。

- 妊娠10週〜11週6日:胎児が大きくなるにつれ、手術の難易度や母体への負担が増加します。

そのため、初期中絶を検討する際は、妊娠6週〜9週目が最適なタイミングとされています。

初期中絶の方法

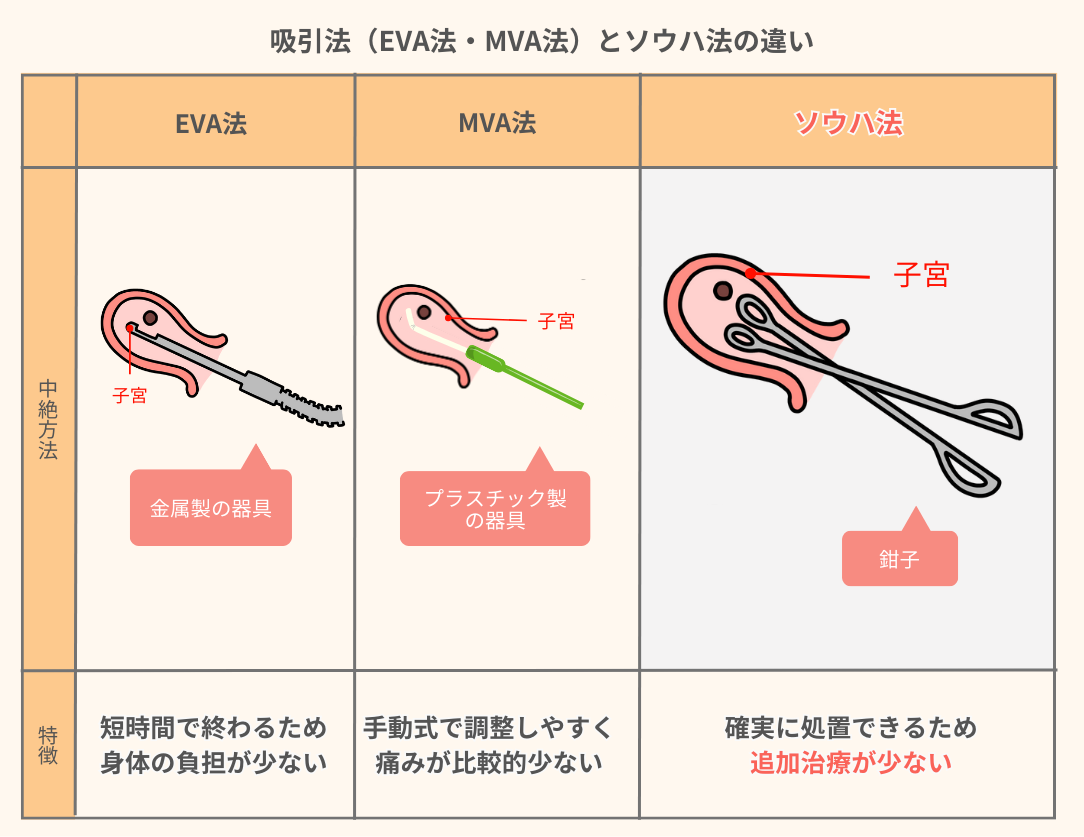

初期中絶の方法は、メフィーゴパック、電動吸引法(EVA法)、手動真空吸引法(MVA法)、ソウハ法と4種類があります。

身原病院では、メフィーゴパック、電動吸引法(EVA法)の人工妊娠中絶に対応しております。

ここでは、各種類の中絶方法について解説させて頂きます。

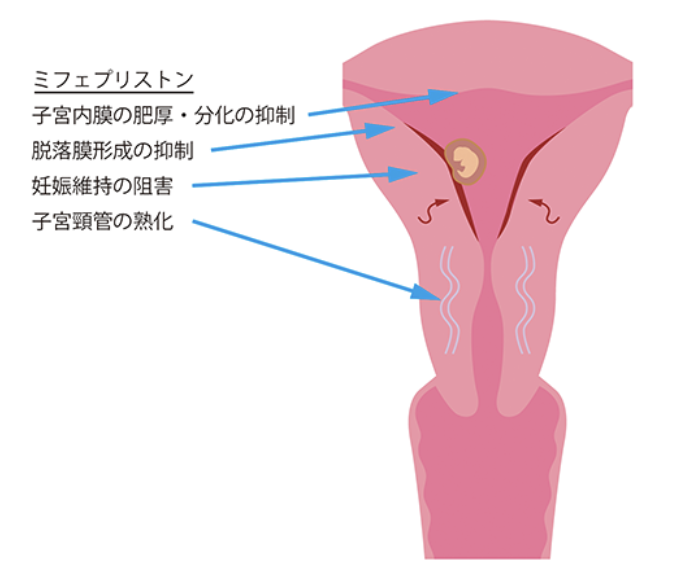

メフィーゴパック

ここでは人工妊娠中絶(初期中絶)の、メフィーゴパックについてご紹介いたします。

メフィーゴパックとは?

メフィーゴパックは、2種の妊娠中絶作用のある経口薬を服用することで、人工妊娠中絶を行う薬です。

日本では2023年4月に認可され、WHO(世界保健機関)で推奨されている人工妊娠中絶法です。

世界では30年以上前から広く利用されており、2023年現在ではミフェプリストン製剤は65以上の国及び地域、ミソプロストール製剤は90以上の国及び地域で承認されております。

フランスで行った統計では、人工妊娠中絶薬の利用が67.9%と手術よりも中絶薬利用が多いようです。

メフィーゴパックは、子宮内に器具を入れないため、体への負担軽減が期待できる中絶方法で、以下のような特徴があります。

<メフィーゴパックの特徴>

- お薬を服用するため、麻酔を使わずに中絶を行うことができます。

- 子宮の中に器具を入れないため、身体への負担の軽減が期待できます。

- お薬を飲んだ後、「お腹が痛い(下腹部痛)」、「子宮から出血する(子宮出血)」等の症状や、稀に感染症が起こることがあります。

※メフィーゴパックは、薬局やインターネットなどで個人購入はできません。

※必ず病院による診察・処方をしましょう。

適用時期

妊娠63日(妊娠9週0日)以下の妊婦に投薬ができます。

事前診察を行うため、身原病院の初診時に妊娠8週4日目までの方が対象になります。

また投薬後に胎嚢(たいのう)の排出を確認する必要があることから、京都市、向日市、長岡京市、大山崎町に居住している方(住民票の住所地でなくても可)を対象とさせていただきます。

中絶方法

2種類の薬を服用することで、人工妊娠中絶を行います。

薬は、母体保護法指定医の前で服用し、1剤目の投薬後から約36~48時間後に再度受診いただき、2剤目を母体保護法指定医の前で服用いただきます。

2剤目服用後、胎嚢が排出されたかを確認して、人工妊娠中絶がなされたかを確認いたします。

詳しくは、「メフィーゴパックの流れ」をご確認ください。

リスク・副作用

- 薬の服用を受けた後は全例で子宮出血があらわれ、一定期間継続します。またまれに失神等の症状を伴う重度の子宮出血が起こることが報告されています。

- 子宮出血により貧血が悪化する恐れがあるため、重度の貧血のある方は必ず医師にお伝えください。

- 薬の服用後は、全例で下腹部痛が起こります。

- 子宮内膜炎などの感染症があらわれることがあります(頻度不明)。

- 子宮内避妊用具(IUD)(FD-1等)又はレボノルゲストレル放出子宮システム(IUS)(ミレーナ)を使用中の人はこの薬を内服する前に除去する必要があります。

- 内服後は、緊急時に医療機関に速やかに来院できるように、母体保護法指定医の指示に従って遠方への外出は控えてください。

- 現在使用している薬がある方は、内服できない場合もあることから現在使用している薬等を母体保護法指定医に伝えてください。

- ミフェプリストン及びミソプロストールは、内服すると乳汁中に移行することが認められています。授乳をしている場合は、事前に母体保護法指定医に相談してください。

- この薬の内服後、人工妊娠中絶が達成されなかった場合には、外科的な手術が行われることがあります。

費用

メフィーゴパックの費用は、以下になります。

メフィーゴ パック (経口中絶薬) の費用 | 初診 | 妊娠判定 エコー・採血等 | 24,420円 |

診察 投薬 | 診察と投薬×2回、 中絶後診察 | 132,000円 | |

追加 料金 | 診療時間外の診察 | 16,500円 | |

手術、術後診察1回 | 33,000円 |

※費用は全て税込み表記となっています。

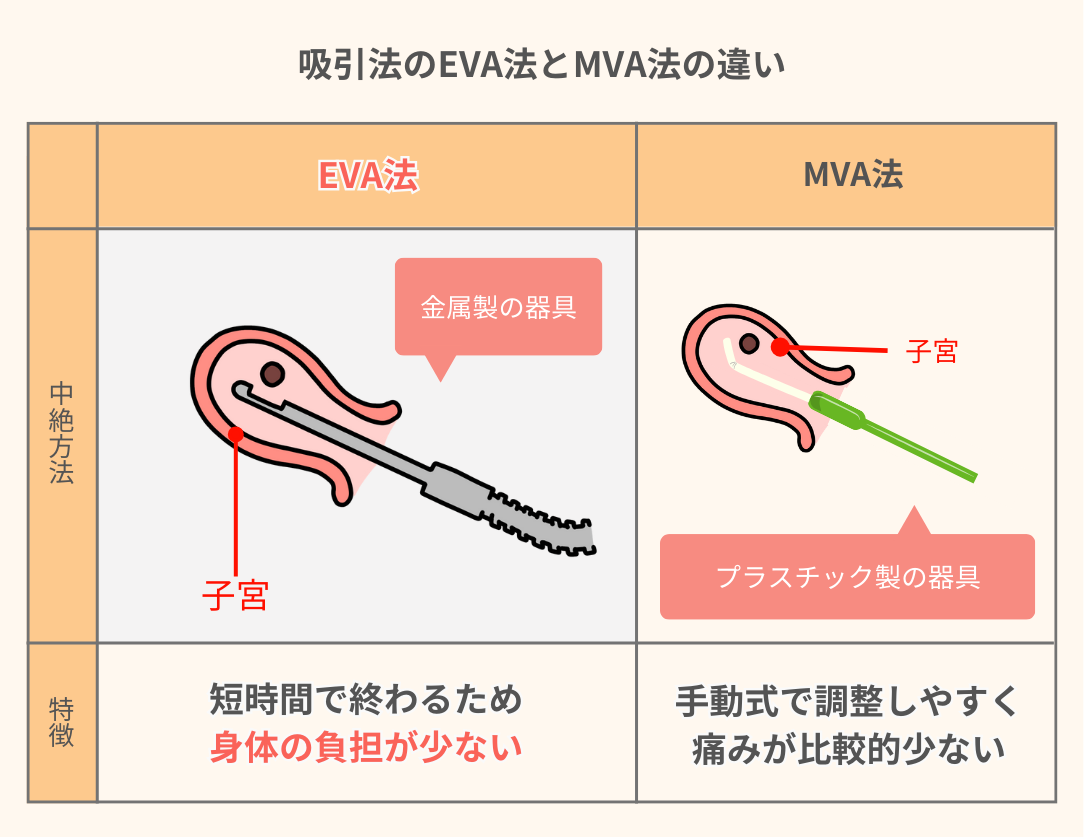

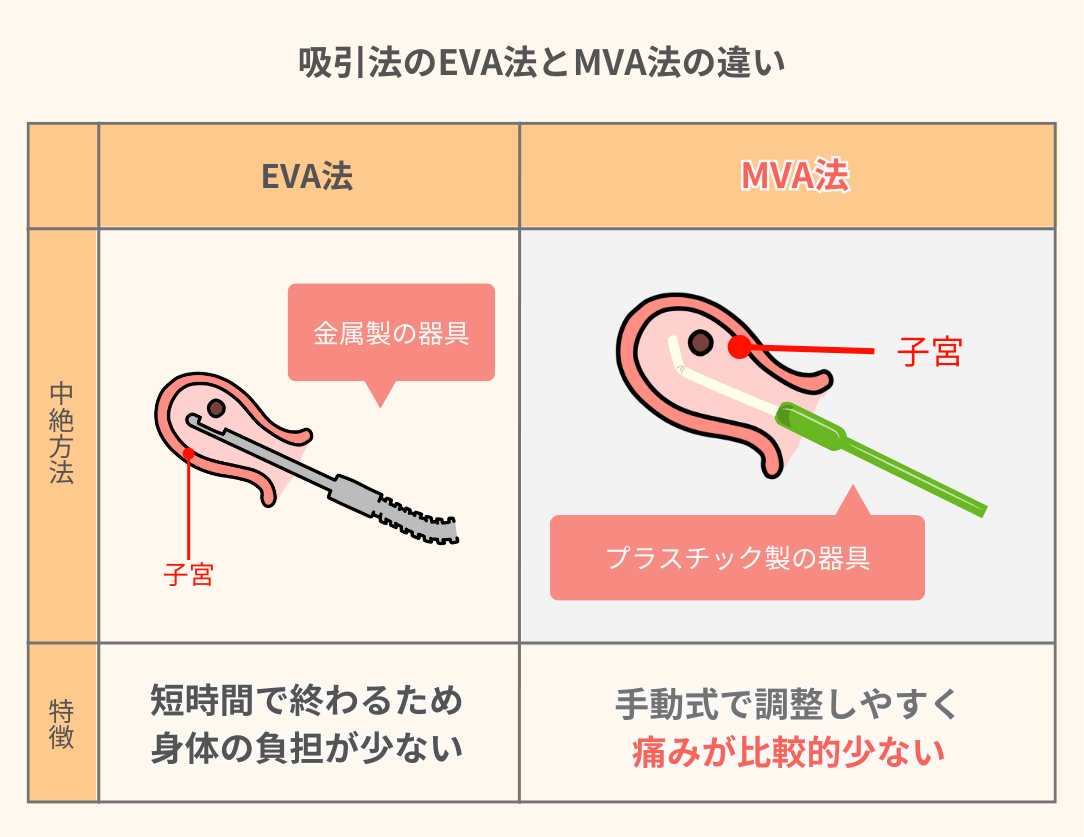

電動吸引法(EVA法)

ここでは人工妊娠中絶(初期中絶)の電動吸引法(EVA法)についてご紹介いたします。

電動吸引法(EVA法)について

電動吸引法(EVA法)は、妊娠初期(11週6日まで)に行われる中絶方法の一つです。電動ポンプを使用し、子宮内の内容物を吸引して除去します。

手動真空吸引法(MVA法)と比べて吸引力が安定しており、手術時間が短縮されるため、より効率的に実施できます。

静脈麻酔または軽い鎮静下で行われることが多く、短時間で完了し、術後の回復も比較的早いとされています。

<電動吸引法(EVA法)の特徴>

- 電動ポンプを使用するため、均一で強力な吸引が可能です。

- 吸引力が強いため、手動式よりも迅速に完了し、患者様の負担が少ないです。

- 手術時間が短く、麻酔の効果も得やすいため、痛みを感じにくい傾向があります。

適用時期

EVA法の適用時期は妊娠5週~11週6日までですが、その中でも最適とされる時期は6週~10週です。

5週未満では胎嚢が小さく吸引が難しく、12週目以降の初期中絶は母体保護法により認められていないため、初期中絶が難しくなります。

EVA法を確実かつスムーズに行うには妊娠6週~10週が推奨されています。

中絶方法

まず、事前診察で妊娠週数や健康状態を確認し、必要な検査を行います。手術当日は麻酔を施した後、電動ポンプを使用して子宮内を吸引します。

手術は5~10分程度で完了し、短時間の安静後に帰宅可能です。

術後は数日間軽い出血や腹痛があることがありますが、1週間後に再診し、回復状況を確認します。

詳しくは、「電動吸引法(EVA法)の流れ」をご確認ください。

リスク・副作用

EVA法は安全性の高い方法ですが、以下のようなリスクや副作用が考えられます。

- 内容物が完全に排出されず、追加手術が必要になることがあります。

- 適切な消毒が行われない場合、子宮内感染のリスクがあります。

- まれにカニューレが子宮壁を傷つけることがありますが、適切な手術でリスクを軽減できます。

- 生理痛のような痛みが一時的に続くことがあります。

- 出血が通常数日~1週間程度続きます。

- 吐気やめまいが起こることがあります。

費用

電動吸引法(EVA法)の費用は、以下になります。

電動 吸引法 (EVA法) | 初診 | 妊娠判定 エコー・採血等 | 24,420円 |

手術 術後診察 | 妊娠10週6日迄 | 132,000円 | |

妊娠11週0日 〜11週6日未満 | 143,000円 | ||

追加費用 | 双子の場合 | 11,000円 |

※費用は全て税込み表記となっています。

※手術希望日に既定手術件数を超えての手術対応を希望する場合は、別途11,000円を加算させて頂きます。

※手術後の1週間後に、術後診察を1回無料で行いますので、必ず受診下さい。感染が疑われる場合の診察料、検査、処置、処方は、別途費用となります。

手動真空吸引法(MVA法)

ここでは人工妊娠中絶(初期中絶)の手動真空吸引法(MVA法)についてご紹介いたします。

身原病院の人工妊娠中絶では、手動真空吸引法(MVA法)を実施しておりませんが、手術方法の一つとしてご紹介させて頂きます。

手動真空吸引法(MVA法)について

手動真空吸引法(MVA法)は、妊娠初期(11週6日まで)に行われる中絶方法の1つです。

使い捨ての専用のシリンジとカニューレ(子宮内に挿入するストロー状の管)を使用し、子宮内の内容物を吸引して除去します。

使い捨ての器具を使用するため、電動吸引法(EVA法)よりもコストが高くなる治療法です。

但し、吸引を手動でコントロールすることができるので、子宮を傷つけにくい特徴もあります。

静脈麻酔で行われることが多く、短時間で手術が完了し、回復も早いのが特徴です。

<手動真空吸引法(MVA法)の特徴>

- 小型の器具を使用するため、子宮内膜へのダメージが少なく、感染リスクも低いとされています。

- 手術は約5~10分で完了し、多くの場合、日帰りで帰宅が可能です。

- 手動式のため、吸引を手動でコントロールすることができ、子宮に負担をかけにくい治療方法です。

適用時期

MVA法の適用時期は妊娠5週~11週6日ですが、その中でも最適なのは6週~10週です。

5週未満では胎嚢が小さく吸引が難しく、12週目以降の初期中絶は母体保護法により認められていないため、初期中絶が難しくなります。

特に6週~10週は胎嚢が適度な大きさで、子宮壁への負担も少なく、安全に実施しやすい時期です。

そのため、MVA法を確実かつ安全に行うには妊娠6週~10週が最適とされています。

中絶方法

まず、事前診察で妊娠週数や健康状態を確認し、必要な検査を行います。

手術当日は麻酔を施した後、専用の器具を用いて子宮内を吸引します。

手術は10分程度で完了し、短時間の安静後に帰宅可能です。その後、1週間後に再診し、経過を確認します。

リスク・副作用

- 内容物が完全に排出されず、追加手術が必要になることがあります。

- 適切な消毒が行われない場合、子宮内感染のリスクがあります。

- まれに子宮壁が傷つくことがありますが、適切な手術でリスクを低減できます。

- 生理痛のような痛みが生じることがあります。

- 出血が数日〜1週間程度続くことがあります。

- 吐気やめまいが生じることがあります。

費用

手動真空吸引法(MVA法)の人工妊娠中絶については、身原病院では実施しておりません。

ソウハ法(掻爬法)

ここでは、人工妊娠中絶(初期中絶)のソウハ法(掻爬法:そうはほう)についてご紹介いたします。

身原病院では、吸引法を行っているため、ソウハ法については実施しておりません。解説のみさせて頂きます。

ソウハ法について

ソウハ法(D&C法)は、妊娠初期(11週6日まで)に行われる中絶方法の一つです。専用の器具(キュレット)を用いて、子宮内膜を掻き出し、妊娠組織を除去します。

吸引法(MVA・EVA法)と比べて侵襲性が高く、子宮への負担が大きいため、現在では吸引法が主流になっています。

しかし、吸引法で不完全流産が起きた場合や、特殊なケースではソウハ法が実施されることがあります。 手術は通常、静脈麻酔または全身麻酔の下で行われ、術後は出血や痛みが数日間続くことがあります。

<ソウハ法の特徴>

- 吸引法よりも直接的に子宮内容物を取り除くため、残留物が少ないです。

- 子宮内膜を掻き出すため、損傷や癒着のリスクがあります。

- 痛みが強いため、静脈麻酔または全身麻酔を使用することが多いです。

適用時期

ソウハ法(D&C法)は、妊娠5週~11週6日までの初期中絶で実施が可能です。但し吸引法と同様に、妊娠6週~10週頃が最も適しているとされます。

特に吸引法が適応できないケースや、吸引法で不完全流産となった場合にソウハ法が用いられることがあります。

中絶方法

- 事前診察:超音波検査や血液検査を行い、妊娠週数や健康状態を確認します。

- 前処置:子宮頸管を拡張するための処置を行うことがあります。

- 麻酔:静脈麻酔または全身麻酔を施します。

- 掻爬手術:専用のキュレットを用いて、子宮内の内容物を掻き出します。

- 術後ケア:短時間の安静後、問題がなければ帰宅可能です。数日後に再診し、子宮の回復を確認します。

リスク・副作用

ソウハ法は確実に人工妊娠中絶できる一方で、以下のようなリスクや副作用があります。

- キュレットで掻き出すため、子宮内膜が傷つき、将来の妊娠に影響を及ぼす可能性があります。

- 手術が不十分だと子宮内に組織が残り、追加手術が必要になることがあります。

- 適切な衛生管理がされない場合、子宮内感染のリスクがあります。

- 掻爬による刺激で強い腹痛が出ることがあります。

- 通常1週間の出血が続く可能性があります。

- 吐気やめまいを起こす可能性があります。

費用

ソウハ法の人工妊娠中絶については、吸引法を行っているため身原病院では実施しておりません。

初期中絶の一覧表

それぞれの中絶方法の特徴を一覧表でご紹介いたします。

それぞれの方法の特徴や適用時期を比較し、自分に合った中絶方法をご相談ください。

メフィーゴパック | 電動吸引法 (EVA法) | 手動真空吸引法 (MVA法) | ソウハ法 | |

適用時期 | 妊娠を確認してから 妊娠9週0日迄 | 妊娠6週頃〜11週6日迄 | 妊娠6週頃〜11週6日迄 | 妊娠6週頃〜11週6日迄 |

方法 | 投薬 | 手術 | 手術 | 手術 |

通院回数 | 4回 ・初診 ・投薬×2回 ・中絶確認 | 3回 ・初診 ・手術 ・術後診察 | 3回 ・初診 ・手術 ・術後診察 | 3回 ・初診 ・手術 ・術後診察 |

成功率 | 約95〜98% ※排出不完全の 場合は手術 | 98〜99% | 99%以上 | 99%以上 |

所要時間 | ミフェプリストン服用後、 30分〜24時間 | 約5〜10分 | 約5〜10分 | 約10〜15分 |

痛み 出血 | 強い痛み 大量出血 | 軽度 (麻酔あり) | 軽度 (麻酔あり) | 軽度 (麻酔あり) |

合併症 | 極めて稀 | 稀に有 | 稀に有 | 有 |

副作用 リスク | ・大量出血 ・感染症 ・排出不完全 | ・子宮損傷、穿孔 ・感染症 ・麻酔リスク | ・子宮損傷 ・感染症 ・麻酔リスク | ・不完全流産 ・子宮損傷、穿孔 ・癒着症候群 ・感染症 ・麻酔リスク |

費用 | 13.2万円 | ●11週未満 13.2万円 ●11週〜11週6日まで 14.3万円 | 行っておりません | 行っておりません |

回復時期 | 出血が1〜2週間 | 1〜2日 | 1〜2日 | 1〜2日 |

メリット | ・子宮へのダメージが 無い ・感染症、麻酔リスク が無い ・自然な形で中絶が 進む | ・麻酔をするため痛み が少ない ・出血、感染のリスク が比較的低い ・MVAより手術時間が 短い | ・子宮へのダメージが EVAより少ない ・出血、感染のリスク が比較的低い ・器具を使い回さない ので感染リスクは低い | ・慣れている医師が多く、 広く行われている ・道具が比較的簡便で 準備しやすい |

デメリット | ・9週0日までの制限が ある ・手術が必要になる 場合がある ・出血、腹痛がある。 | ・6~11週6日までの 制限がある ・感染症、麻酔、子宮 穿孔のリスクがある | ・6~11週6日までの 制限がある ・器具が使い捨ての ためコストがかかる ・感染症、麻酔、子宮 損傷のリスクがある | ・6~11週6日までの 制限がある ・出血、感染症、麻酔、 子宮穿孔、子宮損傷の リスクが高め |

※費用には、初診の妊娠判定・エコー・採血等の24,420円(税込)が別途かかります。

※費用は全て税込み表記となっています。

初期中絶の流れ

ここでは、妊娠初期の人工妊娠中絶がどのように進められるか、その具体的な流れをご紹介します。

中絶の流れ:メフィーゴパック

ここでは、メフィーゴパックを用いた中絶の流れについて詳しく解説します。

①初診:診察・検査とご説明

初診では、妊娠判定・妊娠週数の確認のために尿検査や超音波検査、血液検査を行い、健康状態に問題がないかを確認させていただきます。

- ・尿検査

- ・血液検査(採血)

- ・エコー検査

- ・内診

これらの結果に基づき医師が診断を行い、患者さまが人工妊娠中絶を希望する場合は、以下のご説明、採血を行います。

- メフィーゴパックに関するリスク、方法等の詳細な説明

- 同意書の説明

- 血液検査(採血)の実施

その後、1回目の投薬日となる診察日を決定させていただきます。次回の診察から中絶薬を病院内で服用いただくため、原則午前中の診療時間に予約をとらせていただきます。

また中絶希望の診察費用は保険適用がされないため、自費診療となります。

初診時の持ち物

- 健康保険証

- 診察費用(自費)

②診察・薬服用:ミフェプリストンの服用

同意書、採血結果を確認し、エコーで妊娠9週0日以内であることを確認させていただきます。

診察室内で母体保護法指定医の同席のもと、メフィーゴ一1剤目(ミフェプリストン)を内服いただきます。

ミフェプリストンは、プロゲステロンという妊娠維持ホルモンをブロックする働きがあり、これにより胎児の発育が停止し、子宮内の環境が変化します。

服用後には特に大きな症状は現れないことが多いですが、軽い出血や腹部不快感を感じる場合があります。

注意事項

ミフェプリストン服用後は、激しい運動や飲酒を避け、安静に過ごしましょう。食事の制限はありませんが、消化に良いものを摂るとおすすめです。

副作用として軽い出血や腹痛が出ることがあるため、体調の変化に注意し、異常があれば医師にご相談ください。

診察時の持ち物

- 同意書 ※同意書は本人・パートナーとも自筆で記載し、各々別の印鑑(シャチハタは無効)をご捺印ください。

- 中絶薬費用

- 生理用ショーツ2枚

- 生理用ナプキン多い日用5個

③診察・薬服用:ミソプロストールの服用

1剤目(ミフェプリストン)の服用から36~48時間後の9時台の診察枠にて診察を行います。

診察室内で母体保護法指定医の同席のもと、メフィーゴ一2剤目(ミソプロストールバッカル錠)を内服いただきます。

こちらは4錠あり、左右の歯茎と頬の間に錠剤2錠ずつを挟んで、唾液でゆっくり30分間溶かして服用します(もし口腔内に薬が残った場合は、飲み込むように指導致します)。

服用後は30分間は病院内にて待機いただき、待機後は帰省いただき自宅で様子をみて頂きますミソプロストールは子宮収縮を促す作用があり、これにより胎児や胎盤が子宮から排出されます。

もし2剤目の服用前に胎嚢(たいのう)の排出があった場合も、原則2剤目の服用を行い、遺残物の排出を促します。

胎嚢排出

服用後30分から数時間で、下腹部痛と大量の出血が始まることが多く、数時間から24時間以内に胎児組織が排出されます。

出血量や痛みの程度には個人差があり、自宅で安静にしながら経過を観察をします。

合併症や副作用

メフィーゴパックは安全性が高いとされていますが、極めて稀に合併症が発生することがあります。

- 大量出血:生理の5倍以上、1時間に生理用ナプキン多い日用を2回以上交換が必要なほどの出血

- 感染症:38℃以上の発熱、異常な臭いのおりもの

- 不完全流産:持続的な出血や腹痛

- 重度の腹痛・胃腸障害:激しい子宮の痛みや吐き気

④服用後:経過観察とセルフケア

自宅での経過中は、一時的な出血の増加や痛みがありますので、自宅にて安静にお過ごし下さい(胎嚢排出前後において、子宮出血が増加し、下腹部痛が強くなることがあります)。

出血や腹痛の具合や体調の変化を十分に観察して頂き、異常があればすぐに身原病院へご連絡ください。

生理用ナプキンの多い日用を1時間に2回以上交換するような出血が2時間以上続く場合は、身原病院にご連絡ください。

注意が必要な症状

- 出血が激しくなる

- 強い痛みが持続する

- 発熱や悪寒が見られる

⑤服用後:診察、手術

メフィーゴ一2剤目(ミソプロストールバッカル錠)の服用後の翌日に、胎嚢が排出されたかを診察いたします。

胎嚢が排出されていれば、人工妊娠中絶がなされたのでこれで終了となります。

もし胎嚢が排出されていない場合は、手術に移行する場合が有ります。

中絶の流れ:電動吸引法(EVA法)

ここでは、電動吸引法(EVA法)を用いた中絶の流れについて詳しく解説します。

EVA法とMVA法は、吸引する機械の種類が異なるだけで、基本的な流れは同じになります。

①初診:診察と手術日の決定

初診では、妊娠判定・妊娠週数の確認のために尿検査や超音波検査、血液検査を行い、健康状態に問題がないかを確認させていただきます。

- ・尿検査

- ・血液検査(採血)

- ・エコー検査

- ・内診

これらの結果に基づき医師が診断を行い、患者さまが人工妊娠中絶手術を希望する場合は、以下のご説明、採血を行います。

- ・手術に関する詳細な説明

- ・同意書の説明

- ・血液検査(採血)の実施

その後、手術日を決定します。ほとんどの場合最短当日〜数日後に予約枠を確保させて頂き、手術を行います。

また中絶希望の診察費用は保険適用がされないため、自費診療となります。

②手術前日:準備・持ち物と注意事項

麻酔をかけるため、手術前日は、夜12時以降の飲食を控え下さい。

手術後1週間はシャワー浴のみの生活になるため、手術前にお風呂に入っておくことをおすすめします。

またマニキュア・化粧などは落としてのご来院をお願いします。

手術当日の持ち物

- 診察券

- 同意書(※同意書は本人・パートナーとも自筆で記載し、各々別の印鑑(シャチハタは無効)をご捺印ください。)

- 手術費用(※当日、手術前にお支払いいただきます。)

- 生理用ショーツ2枚

- 生理用ナプキン5個

- コンタクト保存液とコンタクトケース(コンタクトの方のみ)

- 眼鏡ケース(眼鏡の方のみ)

③手術当日:手術と処置の流れ

1)来院

手術当日は朝9時前にご来院ください。手術は日帰りで行われ、費用は手術前に前払いとなります。

2)子宮口を広げる

まず子宮の入り口を広げる処置を行います。細い棒状の器具を用いて子宮口を徐々に拡張し、その後数時間待機します。

この処置での痛みは軽度で、麻酔や痛み止めはほとんど不要です。

3)麻酔をする

子宮口が十分に広がったら、手術を開始します。

身原病院では、患者様に合った痛み止め(座薬、静脈麻酔、吸入麻酔など)を組み合わせて無痛中絶を行います。

4)手術開始

麻酔をかけた後、胎児や胎盤を電動吸引法(EVA法)で取り除きます。

電動吸引法(EVA法)は、子宮内膜を傷つけないよう配慮し、将来の不妊やその他のトラブルを防ぐための安全な手術法です。

手術はわずか2〜5分程度で終了し、術後は1〜2日間の安静と薬の服用が必要ですが、入院の必要はありません。

合併症の可能性

手術中や術後に非常に稀に合併症が起こることがあります。

- 子宮内容物の取り残し

- 子宮内感染

- 大量出血

- 子宮穿孔

これらは非常に稀ですが、子宮の形状や向き、妊娠週数によってリスクが変わるため、医師との十分な相談が大切です。

④手術後:術後の診察

手術後は、一週間後に外来を必ず受診ください。

術後の経過を確認し、合併症の有無をチェックさせて頂きます。

中期中絶

妊娠中期(12週0日以降)の人工妊娠中絶は、胎児の成長に伴い、初期中絶とは異なる方法で行われます。

ここでは、中期中絶についてご紹介いたします。

中期中絶について

中期の人工妊娠中絶では、胎児がある程度大きくなっているため、初期中絶での経口中絶薬や手術といった同じ方法では行えません。

中期中絶は、分娩に近い方法で中絶処置を行うため、処置当日は通常2日間の入院が必要となります。

中期中絶の時期

中期中絶ができる期間は、妊娠12週0日〜21週6日までの期間です。その中でも妊娠14〜18週が体に負担が少なく、安全な時期とされています。

この時期を推奨する理由としては、

- ●妊娠12週〜13週

子宮がまだ小さく、処置時に子宮が損傷しやすいため、慎重な処置が必要になります。 - ●妊娠14週〜18週

子宮の発達が適度で、処置がスムーズに行え、安全性が高いです。 - ●妊娠19週〜21週6日

胎児が大きくなり処置のリスクが増加し、22週0日を超えると人工妊娠中絶ができなくなります。

中期中絶の方法

中期中絶の方法としては、初期と同じような方法で子宮口を広げます。初期中絶の場合よりも子宮口を大きく広げるため、これに数日を要します。

プロスタグランジン製剤などの投与によって人工的に陣痛を誘発させて流産させ、その後に胎盤やその他の子宮内容物を除去します。

身原病院では、入院による負担をできる限り少なくするため、子宮口を広げる処置は外来の通院で行い、処置を行う当日に入院して頂きます。

入院日数は概ね2日程度で、入院した翌日には退院できます。

中期中絶のリスク・副作用

中期中絶後は、稀に以下のような合併症が起こる可能性があります。なにか異変があった場合は、すぐに医師に相談しましょう。

- 大量出血・貧血

- 子宮内感染

- 子宮穿孔

- 子宮頸管の損傷

- 胎盤の残存

- ホルモンバランスの乱れ

中期中絶の費用

中期中絶手術の費用は、以下になります。入院・分娩となるため、処置や投薬上で必要なものが出た場合は、その分が加算されます。

中期中絶も妊婦支援給付金の対象となりますので、妊婦支援給付金を受ける方は市町村の各自治体に直接ご確認下さい。

また健康保険に加入されており、かつ85日以上での処置となる方は、出産育児一時金の対象かと思いますので、健康保険の窓口や市町村の各自治体にご確認下さい。

費用 | 358,600円(税込)〜 |

※処置前の検査及び退院後の診察等の費用は含んでおりません。

中期中絶の流れ

中期中絶の人工妊娠中絶の具体的な流れをご紹介します。

①初診:診察と処置日の決定

妊娠中期でも初診では、婦人科検診を行い、妊娠の状態や週数を確認します。

- ・尿検査

- ・超音波(エコー)検査

- ・内診

検査結果をもとに医師が診断を行い、妊娠中期の人工妊娠中絶を希望する場合、以下の手続きを進めます。

- 手術内容やリスクの説明

- 同意書の確認・記入(配偶者の同意が求められることも)

- 血液検査・感染症検査の実施

- 子宮頸管拡張処置の説明

その後、処置日(入院日)を決定します(概ね、5〜10日以内で処置を行います)。

中期中絶は、各検査には保険が適用されないため、初診の診察・検査費用として約2〜3万円程度かかることがあります。

②通院:処置

中期中絶では、初期中絶よりも子宮口を更に広げる必要があります。そのため外来通院にて、2日間で2~3回の子宮口を広げる処置をさせて頂きます。

外来通院で子宮口を広げるための処置を行うことで、不要な入院による負担を軽減を行っております。

③手術前日:準備・持ち物と注意事項

手術前日は、入院のための必要な準備の確認をお願いします。

また注意事項もご確認ください。

<入院に必要な持ち物>

- ・診察券

- ・同意書

※同意書は本人・パートナーとも自筆で記載し、各々別の印鑑(シャチハタは無効)をご捺印ください。 - ・手術費用

※当日、手術前にお支払いいただきます。 - ・衣類

パジャマ・靴下・カーディガン - ・タオル類

バスタオル・フェイスタオル - ・洗顔用具

歯ブラシ・歯磨き粉・洗顔・ヘアブラシ - ・日用品

ティッシュ・ウェットティッシュ - ・生理用ショーツ2枚

- ・生理用ナプキン5個

- ・コンタクト保存液とコンタクトケース

※コンタクトの方のみ - ・眼鏡ケース

※眼鏡の方のみ - ・充電器

<注意事項>

マニキュア・化粧などは落としてからご来院ください。

退院後2週間はシャワーのみになるため、前日までに湯船でしっかり体を温めておくと安心です。

④入院当日:処置

1)処置前検査

妊娠週数や母体の健康状態を確認するために、以下の検査を行います。

- ・尿検査

- ・エコー検査

- ・血液検査

- ・血液の凝固能検査(出血を防ぐための安全確認)

- ・心電図検査(心臓の状態を確認し、麻酔のリスクを最小限に抑えます。)

2)陣痛の誘発

人工的に陣痛を起こす薬で陣痛を誘発し、胎児を母体から排出致します。

処置後に、胎盤やその他の子宮内に残った内容物を慎重に取り除きます。

⑤入院翌日:退院診察・退院

処置後は血圧・出血・痛みを確認して、翌日以降に超音波検査で子宮の状態をチェックします。感染症や異常の兆候を診察し、退院時に処置後の注意点やケア方法を医師がご説明いたします。

人によっては、処置当日に医師が退院しても問題ないと判断した場合には、当日退院となる場合もあります。

⑥退院後:退院後の診察

退院後1〜2週間後に処置後診察をお受けください。子宮の回復・出血・感染症の有無を確認します。

超音波検査で胎盤の残りがないかチェックし、異常がなければ日常生活の制限が解除されます。退院後も何か不調があれば、早めに受診ください。

よくある質問

Q1:人工妊娠中絶を受けた場合、周囲にバレることはありますか?

A:人工妊娠中絶を受けたことが周囲にバレる可能性は非常に低いです。中絶手術を受けた場合、手術の跡が身体に残ることはなく、戸籍にも赤ちゃんがいた記録が残りません。また、医療機関はプライバシー保護を徹底しているため、外部に情報が漏れることはありません。自分から誰かに話さない限り、手術を受けたことが他人に知られることは絶対にありませんので、ご安心ください。

Q2:京都で妊娠初期の中絶手術はどのように予約できますか?

A:多くの京都の医療機関では、電話やオンライン予約システムを利用できます。身原病院では、電話やWEBから人工妊娠中絶手術のための診察予約を受け付けています。妊娠初期における人工妊娠中絶手術は、安全に進めるために早めの相談が大事です。 妊娠6週〜9週目が最適なタイミングとされており、週数に応じて手術方法が異なりますので、予約時に身原病院の人工妊娠中絶ページをご確認下さい。

Q3:京都で初期中絶を受ける場合、費用はどれくらいですか?

A:京都市西京区にある身原病院では、妊娠初期(6週〜11週)の人工妊娠中絶を受ける場合、費用は130,200円〜140,300円です。妊娠周期が異なると中期中絶になる場合がありますので、その場合は金額は異なります。

Q4:京都は人工妊娠中絶の、無痛手術に対応していますか?

A:京都市西京区にある身原病院では、初期中絶において無痛手術に対応しています。その方にあった麻酔として、座薬・静脈麻酔・笑気麻酔等を用いた無痛中絶に対応しており、患者さまの負担を軽減し、安全性を高めるために採用しております。

Q5:中絶手術ができるのは何週目までですか?

A:人工妊娠中絶が可能なのは妊娠22週未満(21週6日まで)です。 22週0日を過ぎると胎児が母体外で生存できる可能性があるため、母体保護法で人工妊娠中絶が禁止されています。 また人工妊娠中絶には、初期中絶(6週~11週6日)と中期中絶(12週~21週6日まで)があり、中絶方法が異なります。妊娠週数が進むと中絶方法も異なり、負担が増加するため、早めの相談をおすすめします。

Q6:中絶した赤ちゃんはどうなるのでしょうか?

A:人工妊娠中絶した赤ちゃんは、埋葬します。人工妊娠中絶後、身原病院から「死産証書」をお渡しさせて頂きますので、必要事項を記入して、役所に提出ください。役所では、死産証書と引き換えに「埋葬許可証」を受領頂くことで埋葬ができるようになります。 ご自分で斎場に行かれるか、埋葬を行ってもらえる業者に依頼するかは、事前に決めておくとよいと思います。

人工妊娠中絶後は、小さな命をしっかりとお見送りするために赤ちゃんは埋葬していただく必要があります。

妊娠12週0日以降の人工妊娠中絶では、法律により「埋葬」の手続きが必要となります。

身原病院では、人工妊娠中絶後に「死産証書」をお渡ししておりますので、必要事項をご記入のうえ、お住まいの役所にご提出ください。

その後、役所より「埋葬許可証」が発行され、埋葬が可能になります。

埋葬については、

- ご自身等で火葬場・斎場を手配する

- 埋葬を代行してくれる業者に依頼する

の方法があります。

どのような方法がご自身に合っているか、ご希望やご事情に合わせて、事前に検討されることをおすすめします。

また埋葬するにあたり、病院から運び出すための赤ちゃんを入れる箱が必要になります。身原病院内でも販売しておりますし、ご自身でご用意頂くか、ご検討ください。

また赤ちゃんを病院から搬送する際には、赤ちゃんをお納めするための小さな箱(棺)が必要になります。

身原病院でも有料にてご用意可能ですが、ご自身でご準備いただくことも可能です。

ご希望の方法でご検討ください。

望まない妊娠に悩んだら|公的支援・相談窓口について

予期しない妊娠に悩んでいる方は、公的な相談窓口を活用しましょう。各自治体で望まない妊娠・出産・中絶に関する相談支援を行っています。

各自治体の相談窓口では、一人ひとりの状況に応じた具体的なアドバイスや支援策を提案してもらえます。

不安を抱え込まず、まずは相談してみましょう。

京都市|にんしんホッとナビ

京都市では、「にんしんホッとナビ」では、LINEや電話で助産師に匿名相談を実施しています。

相談内容 | 望まない妊娠の対応 家族やパートナーへの相談方法 中絶・出産の選択肢 経済的支援 |

相談方法 | LINE/電話 |

費用 | 無料 |

利用方法 | 公式サイトからLINE相談登録 ※通話相談の場合は公式サイトから予約制 |

URL |

向日市|妊娠出産・不妊ほっとコール

向日市は独自の支援はありませんが、京都府の「妊娠出産・不妊ほっとコール」で支援を受けられます。

助産師が妊娠や出産の悩みに寄り添い、適切な支援を案内してくれます。

相談内容 | 予期しない妊娠の不安 妊娠継続・中絶の選択肢 経済的負担 |

相談方法 | 電話 |

費用 | 無料 |

利用方法 | 予約不要 相談受付時間:平日9:15~13:15/14:00~16:00 TEL:075-692-3449 |

URL |

長岡京市|妊娠出産・不妊ほっとコール

長岡京市でも独自の支援はありませんが、京都府の「妊娠出産・不妊ほっとコール」で支援妊娠・出産に関する不安や、今後の選択肢について相談できます。

相談内容 | 予期しない妊娠に関する相談 未成年・学生の妊娠相談 パートナーとの関係 |

相談方法 | 電話 |

費用 | 無料 |

利用方法 | 予約不要 相談受付時間:平日9:15~13:15/14:00~16:00 TEL:075-692-3449 |

URL |

亀岡市|出産・子育て応援事業

亀岡市では、「出産・子育て応援事業」を実施。妊娠届出時や出産後の面談を通じ、必要な支援を提供しています。

相談内容 | 望まない妊娠に関する不安 中絶・出産の選択肢 支援制度 |

相談方法 | 対面/電話 |

費用 | 無料 |

利用方法 | 事前予約制 亀岡市公式サイトから申込み |

URL |

宇治市|妊娠出産・不妊ほっとコール

宇治市でも独自の支援はありませんが、京都府の「妊娠出産・不妊ほっとコール」では、妊娠の継続や今後の選択肢について、助産師が相談に対応してくれます。

相談内容 | 妊娠継続の悩み 育児と仕事の両立 家族やパートナーへの伝え方 |

相談方法 | 電話 |

費用 | 無料 |

利用方法 | 予約不要 相談受付時間:平日9:15~13:15/14:00~16:00 TEL:075-692-3449 |

URL |